Dans cette belle enquête bio-littératuro-cinématographique, François Dumont revisite une nouvelle fois Vertigo, chute tourbillonnante parmi les fantômes nervaliens qui hantent la baie de San Francisco.

François Dumont, Variations Vertigo. Le sot l’y laisse, 62 p., 15 €

Deux écueils guettent quiconque écrit sur Hitchcock, et notamment sur un film aussi célèbre que Vertigo (au titre français tellement imbécile que tout le monde s’en tient à l’original). Le premier est celui de l’hitchcockologie : tout comme la tintinologie, c’est une science que tout le monde se vante de pratiquer, accumulant les clins d’œil érudits. Elle est d’autant plus aisée que les schèmes répétitifs, indices, et citations sont si nombreux dans l’œuvre du Maître que l’on adore jouer au jeu qui consiste à les repérer.

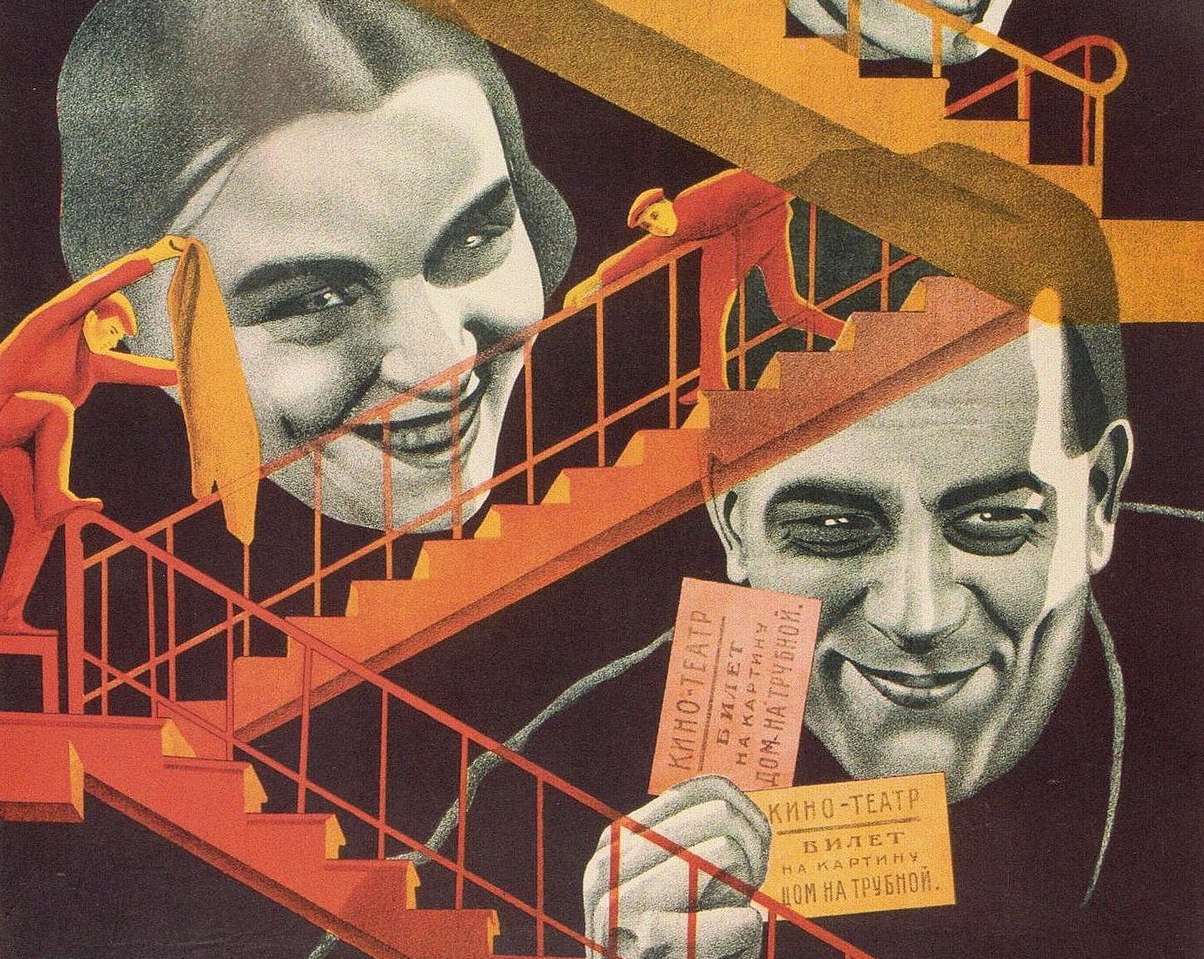

Affiche de « Vertigo », d’Alfred Hitchcock, dessinée par Saul Bass (1958)

Le second est ce que l’on peut appeler le syndrome du tourisme cinéphilique. Le phénomène est connu : quand un lieu et les personnages d’un film sont devenus emblématiques, nous ne pouvons plus nous y rendre sans y superposer ces images. Quand je suis allé à Monument Valley, j’étais dans La chevauchée fantastique, quand je vais sur les Champs-Élysées, je ne peux m’empêcher d’y voir Jean Seberg vendant le Herald Tribune, je ne peux aller au parc Monceau sans revoir sa boulangère, je ne revois pas Vienne sans le Troisième homme, Ostie sans la petite Paola de la scène finale de La dolce vita, etc. Même les lieux que je croyais à l’abri de ces pollutions filmiques, comme les garrigues provençales, sont infectés de mes souvenirs pagnolesques. Vertigo, bien plus que tout autre film situé à San Francisco, est devenu une destination de tourisme californien.

François Dumont, écrivant, à la suite de bien d’autres, sur ce film nommé en 2012 par un jury de 846 experts « le plus grand film de tous les temps » et « le plus étudié de toute la carrière d’Hitchcock », évite ces écueils avec brio, parce que son but n’est pas d’ajouter aux commentaires, filmiques et philosophiques de Vertigo, ni de repasser son bac option cinéma, mais de faire une expérience de pensée : que se passerait-il si, se laissant tomber dans l’univers onirique du film en tournoyant comme le personnage du générique, il parcourait les spirales de cette intrigue selon le principe eadem mutata resurgo, toujours le même mais toujours différent ? Tous les films de Hitchcock convient le spectateur à prendre le point de vue du personnage, et à se laisser happer par lui. Mais le spectateur très érudit qu’est l’auteur de ce livre n’est pas happé ici de manière linéaire, non seulement parce que le film est fait d’allers et retours – la scène primitive de la chute du toit, le retour vers le passé de Carlotta Valdes, de Scottie vers les lieux de sa rencontre initiale avec Madeleine, de Scottie et Judy là où Madeleine est tombée du clocher – mais aussi parce que nous revisitons le film à travers des volutes successives, comme lorsque, debout devant un zinc de café italien, nous remuons pensivement avec notre petite cuillère la surface de notre capuccino, et y découvrons la forme du chignon de Madeleine-Kim Novak, le vrai MacGuffin du film.

Kim Novak dans « Vertigo » d’Alfred Hitchcock (1958) / Une spirale dans un cappuccino © CC BY-SA 2.0/Will Keightley/Flickr

La première de ces volutes nous entraîne dans le roman qui a servi de base au scénario, D’entre les morts, de Boileau et Narcejac, au décor provincial français, qui paraît ridicule comparé au film (le détective Flavières y suit une Madeleine dans une Simca alors que Scottie en suit une au volant d’une DeSoto). Le changement majeur chez Hitchcock vient de ce coup qu’il fait au spectateur de lui révéler le fin mot de l’histoire – c’est Elster qui précipite sa femme dans le vide et pas la Madeleine dont Scottie s’était épris – alors que le héros l’ignore et va l’apprendre dans la seconde partie du film. Mais Boileau et Narcejac sont de bons guides : ils préfiguraient déjà le thème central de la femme revenue des morts Celle qui n’était plus, plus connu sous le nom des Diaboliques par le film de Clouzot.

La seconde volute est constituée par toutes les réminiscences intra-et extra-hitchcockiennes qu’évoquent les scènes du film. On tombe souvent de haut chez Hitchcock (au propre et au figuré : la chute est le trope de la surprise et du suspense). François Dumont fait une liste non exhaustive de toutes les chutes chez Hitchcock : le maître-chanteur qui tombe du haut de la coupole du British Museum dans Chantage ; l’agent nazi qui tombe du haut de la statue de la Liberté dans Correspondant 17 ; celle – déjà – de James Stewart dans Fenêtre sur cour ; la monte-en-l’air qui va tomber dans l’air dans La main au collet ; et bien sûr Eve Kendall s’apprêtant à tomber du haut du mont Rushmore, rattrapée pour monter dans la couchette du train qui entre dans un tunnel à la fin de La mort aux trousses, l’une des plus belles prolepses du cinéma. Vertigo est la quintessence de la chute : celle à laquelle échappe Scottie, celle de Madeleine devant le Golden Gate, celle de Madeleine du haut de la tour, puis, rebelote, celle de la Judy démasquée. François Dumont commente longuement les échos de Rebecca dans Vertigo. Dans les échos extra-hitchcockiens, il repère ceux de Brian De Palma dans Obsession, ceux de Chris Marker, grand commentateur de Vertigo, et de Mullholland Drive, de La captive de Chantal Ackerman, et bien d’autres.

La troisième spirale est la plus belle. C’est celle des réminiscences littéraires que cette histoire de fantômes fait ressurgir. D’abord la Sylvie de Nerval, où la tante voit Sylvie dans la robe de sa jeunesse (comme Joan Fontaine portait celle de Rebecca), qui fait écho à la scène clef de Vertigo, où Judy, abandonnant son pull vert et son apparence vulgaire (1), revêt le tailleur gris de Madeleine et réapparaît, d’entre les morts et incarnant la mort elle-même, nimbée d’un autre vert, quasi sirkien, « dans la gloire verdâtre de l’inexistence ».

Kim Novak dans « Vertigo » d’Alfred Hitchcock (1958)

L’obsession même de Scottie à faire revenir Madeleine dans Judy fait penser à l’aventure rêvée de Gérard avec Jenny Colon que cite Dumont : « J’ai pris au sérieux les inventions des poètes et je me suis fait une Laure ou une Béatrix d’une personne ordinaire de notre siècle » (Aurélia). À partir de là, tous les spectres reviennent : ceux d’Eurydice, de la Béatrice de Dante, de Kleist (Mikael Kolhaas), de Gautier (Spirite), et surtout d’Adieu, étonnante nouvelle du Balzac « philosophique » : un soldat de Napoléon croit avoir perdu sa fiancée sur la Bérézina, la retrouve amnésique et, pour faire revivre son amour, reconstitue le fleuve et une fausse Russie dans la forêt de L’Isle-Adam (Villiers du même nom s’en souvint-il dans Véra ?), pour la voir mourir dans ses bras quand elle revoit la scène. Zu spät, comme dira Scottie. Hitchcock voulait dans son film une atmosphère gothique comme dans l’hôtel McKittrick qui rappelle la maison Bates de Psychose, pensant sans doute à des références romantiques et victoriennes, ou peut-être au James de La chambre verte que son complice Truffaut reprendrait.

Portrait de Jenny Colon (1808-1842) actrice et chanteuse lyrique, qui inspire Gérard de Nerval pour « Aurélia » © CC0/WikiCommons

La quatrième volute ou spirale est celle des lieux du film. On a beaucoup écrit sur la San Francisco de Vertigo, sur laquelle aussi le songe s’épanche dans la vie réelle, où la Californie espagnole et catholique de la Mission Dolores et de la Mission San Juan Battista vient se heurter au monde WASP incarné par un James Stewart au visage ordinaire et au style bien connu « Where’s my left shoe ? », et par la compatissante Midge-Barbara del Geddes, qui deviendra l’insipide maman de J.R. dans le feuilleton Dallas. Ce parcours californien, dans les séquoias de Muir Woods, sur la côte Nord de la Baie, là où Madeleine tombe dans les bras de Scottie, près de la Bodega Bay où iront voler méchamment les oiseaux, dans les rues qui descendent de Nob Hill, dans le parc du Praesidio où les amoureux se bécotent, sur la route qui va vers Carmel et la Mission fondée par le père Junipero Serra (dont la bibliothèque contenait la Formal Logic de De Morgan, que Scottie n’aurait jamais eu l’idée de lire), ce parcours nous le refaisons sans cesse. Nous y ajoutons les souvenirs de nos amours perdues et pourchassées, comme celui d’une Irlandaise mystérieuse ou d’une Adrienne de notre adolescence, et irions presque jusqu’à reconstituer, dans le fond de nos jardins, de petits Golden Gate sur des bassins dans des rochers, pour y faire tomber sans cesse Kim Novak qui, quoi que les puristes et Hitchcock lui-même en aient dit, est parfaite dans ce film (quelle idée pouvait bien avoir le Maître de recourir à Vera Miles pour ce rôle ?).

James Stewart interloqué par le soutien-gorge dessinée par Barbara Bel Geddes dans « Vertigo » d’Alfred Hitchcock (1958), dont la forme évoque le pont du Golden Gate à San Francisco © CC BY-SA 4.0/Thomas Lendt/WikiCommons

La plus grande force du texte de François Dumont ne réside peut-être pas dans son pouvoir poétique. Elle est dans le désaveu implicite des commentaires philosophiques de Vertigo, comme celui de Robert B. Pippin. Ce dernier a brillamment commenté le western et le film noir, hegeliano more. Mais, alors que ses gloses sur John Ford ou Nicolas Ray sont souvent pertinentes dans leur souci de traiter le cinéma comme manifestation de l’Esprit Objectif (avec des limites que j’ai déjà indiquées), ici elles tombent à plat. Pippin a consacré un livre à Vertigo : The philosophical Hitchcock. Vertigo and the Anxieties of Unknowingness (University of Chicago Press, 2017). Il y soutient que le ressort principal du film est dans les anxiétés de la connaissance et de l’interprétation d’autrui et de soi-même. Le problème de Scottie serait, outre, comme on l’a dit, un problème sexuel, un problème de reconnaissance, d’Anerkennung. Soit. Mais Pippin dit cela à peu près de tous les films qu’il analyse. Quand on écrit en philosophe sur le cinéma, il vaut mieux éviter de plaquer ses propres thématiques sur celles des films. C’est aussi le problème de Stanley Cavell. Il vaut bien mieux voir le cinéma comme une forme de littérature, comme le firent Bazin, Marker, Truffaut, Godard, et ici François Dumont, avec sa lecture nervalienne si profonde de Vertigo.

-

Qu’elle porte sans soutien-gorge, remarque Truffaut dans ses dialogues avec Hitchcock, pertinemment car le thème du soutien-gorge fait surface dans la scène où Midge dessine cet appareil.